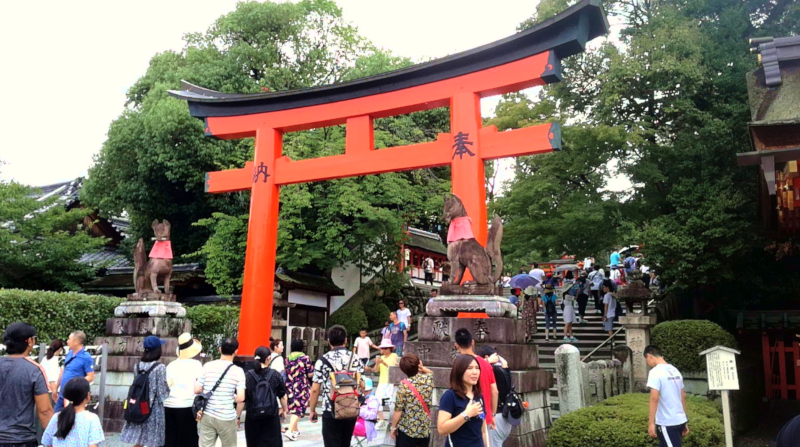

京都を代表する美しい景観のひとつ、伏見稲荷神社を紹介しています。

今回は第2弾となり、本殿のある境内を抜け、千本鳥居、新池、三ツ辻を抜けて四ツ辻に至るまでのお山巡りの行程を紹介します。

第1弾は以下をご覧ください。

境内から奥の社への鳥居 末社

伏見稲荷大社の本殿奥にある鳥居をくぐると境内から外に出ます。 奥には稲荷大社の末社や千本鳥居の回廊、稲荷山への入り口があります。

鳥居をくぐってすぐ、階段の上の左側に祭られているのが伏見稲荷大社の末社です。

伏見稲荷大社にゆかりのある神々が祀られています。

左:長者社 祭神 秦氏(当大社旧社家)祖神

右:荷田社 祭神 荷田氏(当大社旧社家)祖神

伏見稲荷大社の神官(社家)系列には「秦氏」と「荷田氏」の二つの系列が存在します。

このあと紹介するお山巡りの途中でもこれら長者社と荷田社が出てきますが、山に登らなくても実はこんなに近くで参拝できます。

五社相殿社

本殿奥の末社のひとつです。

蛭子社 事代主神 【ことしろぬしのかみ】

猛尾社 須佐之男大神【すさのおのおおかみ】

若王子社 若王子大神 【じゃくおうじのおおかみ】

日吉社 大山咋神 【おおやまくいのかみ】

八幡宮社 応神天皇 【おうじんてんのう】

前述のように本殿も五社相殿ですが、こちらの末社も相殿になります。どこかで聞いたことのある有名な神様が稲荷大社の末社として祀られているのは面白いですね。

両宮社

祭神 天照皇大神、豊受皇大神

伊勢神宮の内宮・外宮に祭られている日本の最高神が祀られています。

稲荷神との関係も深いとされています。

玉山社

権殿と社務所の横を抜け、末社を横目に階段を上がると正面に玉山社が見えてきます。

元々ここには現在の奥宮がありましたが、元禄時代に現在の位置に移設されました。

代わってここに祀られたのが玉山稲荷大神です。玉山稲荷大神は宮中の鎮護のため勧請され京都御所内に祀られていましたが、東京遷都によって明治4年に、現在の場所に移設されました。

神馬舎 (しんめしゃ)

神馬、つまり神様の乗り物である馬が奉納されている神馬舎です。

白狐社 奥宮

階段を登った正面左が白狐社です。

御祭神は命婦専女神【みょうぶとうめのかみ】です。

命婦(みょうぶ)とはかつて平安時代に宮中に出入りするの中級の女官を指す総称でした。

やがて稲荷社に仕える巫女を呼ぶようになり、そこから中世には稲荷の眷属の狐を意味するようになったとされます。

稲荷大社では眷属である狐をいたるところ見ることができ、神の言葉、自然の摂理を我々に伝えてくれると同時に我々の生活を見守ってくれています。

白狐社の隣にあるのが奥宮です。

御祭神は「稲荷大神」です。

三社相殿で、本殿と同じ時期に造営されたと言われ、本殿の上手の奥にあるので奥宮と呼ばれます。

つまり、本殿と同じ神を祀り、三社ということから三ヶ峰の三社にゆかりのある由緒正しい社殿であるとされています。

千本鳥居 入口

奥社の脇に「千本鳥居」の入り口があります。

千本鳥居は命婦谷にある奥の院への通路なのですが、その名の通り無数の鳥居が立ち並び朱色の回廊となっています。

他では類を見ないその美しい景観に日本人をはじめ外国人観光客にも人気のあるスポットです。

途中、回廊は二手に分かれますがどちらも奥の院へ通じています。

下から登る場合は左側の通路登り、奥の院から下ってくるときは右側を通ると良いようです。つまり左側通行です。分岐の途中には一対の狐が待ち受けています。

行く手の遠方遥かに消失点を有する回廊です。この景観こそが、伏見稲荷特有の千本鳥居の真骨頂です。どこまでも続く朱色の無限回廊のような錯覚に陥ります。夜は燈が灯りライトアップされます。

光の当たり具合によって朱色は見え方が変化します。

この朱色の鳥居回廊を通ることによって、奥の院にたどりつくまでに俗世の穢れを払ってくれるようです。

裏側を見ると鳥居を奉納した人や会社の名前と住所、そして奉納された年月日が記されています。

住所は関西だけでなく、日本全国の都道府県が見受けられます。また、奉納された時期は比較的最近の平成になってからの鳥居も多いようです。

鳥居の値段(初穂料)は伏見稲荷神社のHPに記載がありますが、小さいものだと17万円、大きいものだと130万円を超えるようです。

商売繁盛の神の御利益が日本全国に行き届いていることが良くわかります。

奥の院

千本鳥居を抜けると奥社奉納所、通称「奥の院」に着きます。

この地は命婦谷(みょうぶだに)と呼ばれるため、奥の院は命婦社とも言われます。

命婦とは宮中に仕える女性官職のことで、稲荷の眷属である狐の別名でもあります。

拝殿の後ろに本殿、その後ろに稲荷山全体をご神体とする鳥居が存在します。

ここで稲荷三峯をお参りすることができるのです。

御神体はこの後ろにそびえる稲荷山そのものなのですが、鳥居の下には注連縄の巻かれた御神石が鎮座しています。

おもかる石

奥の院の右奥に「おもかる石」と呼ばれる灯籠があります。

「おもかる石」を持ち上げ、思っていたより軽ければ願いが叶い、重ければ叶わないと言われます。

奥の院 絵馬

ここでは普通の絵馬とは異なり狐の顔をした絵馬が売られています。

願い事や狐の表情を書き入れて奉納することができます。中にはユニークが書き込みがたくさんあるようです。

奥の院の稲荷山案内図

稲荷山の案内図が描かれています。

稲荷山のお山巡りは全長4km(一里)、所要時間2時間のコースになります。

アップダウンもありますので、一周するとかなりの運動量になります。

毎朝ジョギングに訪れる人もいるようです。

こちらは奥の院の稲荷山案内図 2013年版です。 2013年のときはこんな案内図でした。

奥の院から北へ続く参道

鳥居の回廊がまだ、奥の方へ延びています。

ここから先が稲荷山の「お山巡り」コースとなります。

距離にして約4km、山頂の標高233m、所要時間2時間コースとなるため、先へ進む人はそれほど多くありません。

しかし、伏見稲荷の真骨頂は稲荷山の「お山巡り」にこそあると言えます。

ここから先はこれまでとは少し違った稲荷山の世界が広がっており、この命婦谷がお山巡りの出発点になります。

神宝神社-竹之下道

お山巡りの鳥居の参道から脇道にそれると「竹之下道」と呼ばれる古街道に繋がります。

古くは大和まで繋がっていた大和路とされています。

竹林に囲まれた雰囲気は鳥居の結界外のようで、幾分開放的な景観になります。

神宝神社 ( 伏見神寳神社 )

古道のたもとに神宝神社はあります。

神宝神社の歴史は古く、平安初期の創建であり、稲荷神社が山上に創祀された頃からの奉拝所だったと伝えられます。御祭神は天照大御神と稲荷大明神です。

竹林の中に静かに鎮座し、天照大御神から授けられた神々の秘宝である「十種神宝(とくさのかんだら)」が奉納されていると言われます。以下の10種類の神宝です。

十種神宝 :

沖津鏡(おきつかがみ)、辺津鏡(へつかがみ)、八握剣(やつかのつるぎ)、生玉(いくたま)、足玉(たるたま)、死返玉(まかるかへしのたま)、道返玉(ちかへしのたま)、蛇比礼(へびのひれ)、蜂比礼(はちのひれ)、品々物之比礼(くさぐさのもののひれ)

神宝神社-叶雛

神宝神社では叶雛(かなへびな)と呼ばれる紙製の雛を奉納します。

古くから立身出世や縁結びの御利益があると言われ、色とりどりの雛が神社の傍らを彩っています。

尚、神宝神社の先の竹之下道の両側にはとても美しい竹林が広がっています。

この先にはいくつかの修行用の瀧があり、稲荷山山頂を目指すことができるのですが、そのルートについては別の機会に紹介します。

神宝神社から戻りお山巡りの参道に戻ります。写真のように鳥居の回廊がひたすら続くのが本ルートになりますので特に迷うことはありません。

ます。

根上がりの松

参道脇にあるのが「根上がりの松」です。この写真は2013年のもので、根が切れかけていたため応急処置が施されています。2019年の今は包帯はありません。下の写真のように手術?によりしっかり繋がったようです。

さて、この根上がりの松の由来ですが、松の根が地中から持ち上がり輪っかのようになっていることから「根上がりの松」と名付けられました。

「膝松さん」とも呼ばれ、根元をくぐると足腰の病に効くとされます。

また「ねあがり」という所から株や給料の値上がりにもご利益があるそうです。

奥の院からの参道

根上がりの松から戻り、再び本来の参道に戻ります。

このあたりは上り下りのアップダウンがありますが、お山巡りの序盤であり体力的にもそれほど苦しくはありません。

また、山に分け入ったせいか、少しひんやりした空気が流れています。

いずれにしても歩きやすい参道です。

途中、般若心経が聞こえてきたので本道から少し外れて近づいてみると護摩焚きが行われていました。稲荷山には数多くの社があり、訪れるタイミングによってはどこかしらの社で祭祀がおこなわれていることがあります。

奥の院 熊鷹社への三叉路

しばらく進むと三叉路に出ます。

左へ行くと、神苑、神田、八嶋池を経て本殿に戻ることができます。

右へ進む道がお山巡りのコースです。

しばらく平坦な道が続きますが、公衆トイレを過ぎたあたりから登りの道となります。

熊鷹社への参道

三叉路を右手に折れ、しばらく鳥居の回廊を進むと右手にトイレがあります。

トイレを過ぎると左手にせせらぎを見ながら再び参道を進みます。

熊鷹社のお塚

新池手前の階段を上っていると、突然、眼前に無数の祠や鳥居が現れます。

これが稲荷山の「お塚」と呼ばれる祀石群です。

山の斜面に段々畑のようにお塚がひしめくように林立しており、その混沌とした景観が目に入った瞬間、参拝者の足は思わず立ち止まってしまうに間違いありません。それほど独特な雰囲気の空間が広がっているのです。しかし、不気味な景観でもあるので、さすがに夜はあまり立ち入りたいと思いません。

新池(谺ケ池)

お塚を抜け、階段を登り切ると、大きな池が眼前に広がります。

池の名前は新池(しんいけ)と呼ばれ、ほとりには立派な社を持つ熊鷹社が立っています。

新池は別名、谺ケ池(こだまがいけ)とも呼ばれ、池に向かって柏手を打ち、こだまが返ってきた方角を探すと尋ね人の手がかりが得られると言われます。

熊鷹社

お山巡りにおける最初の社、熊鷹社です。

規模としては稲荷山最大規模を誇り、勝負事及び、商売繁盛の神様としてたくさんの人が訪れます。

熊鷹社の前には1757年(宝暦7年)創業の「竹屋」があり、熊鷹社に奉納する燭や鳥居が販売されています。

熊鷹社は商売繁盛のご利益があるとして、 稲荷山の社の中でも屈指の人気スポットとなっています。

熊鷹社から望む新池です。

竹屋で購入した鳥居が奉納されている場所です。

願いが込められた多くの鳥居が陳列されています。

熊鷹社から三ツ辻への参道

熊鷹社から更に奥へと進みます。

参道の勾配もきつくなり連続した登り階段で息が上がってきます。

しかし、ふと横をみると鳥居の間からは新緑の光が差し込み、緑とオレンジの美しいコンラストを見るとことができます。

三ツ辻

やがてT字路にぶつかります。

三つ辻と呼ばれ、その名の通り3方に道が分かれています。

右手に行くと、四ツ辻へとつながるお山巡りの参道です。

左手は裏参道へつながり、麓まで戻ることができます。

三玉亭

三つ辻から奥へ進み鳥居をくぐると、突然、下町のような懐かしい景観の場所に出ます。

それまで緑と朱色の鳥居に囲まれて進んできた長い参道からしばし解放され、にわかに賑やかになります。

ここにあるのは三玉亭というお茶屋さんです。

疲れた身体を癒したり、食事をとったりすることができます。

お山巡りの途中、社の傍にはこういった御茶屋さんがあり、お茶やジュースはもちろん、きつねうどんやそばなどの食事も頂くことができます。

2019年7月の写真です。午前中だったので、開店前だったのかもしれません。

京屋-榎木社

三玉亭から階段を上るとすぐに「京屋」というお茶屋さんがあります。

広い座敷があり、きつねうどんやにしんそば、いなり寿司などを頂くことができます。京屋の前には榎木社があります。

瓢亭

榎木社から、また階段をしばらく登ると、右手に「瓢亭」という変わった名前の御茶屋さんが見えてきます。

瓢亭の瓢とは瓢箪(ひょうたん)の瓢のことです。

大松社

大松社には巨大な瓢箪(ひょうたん)の形をした御神体が鎮座しています。目の前のお茶屋さんが「瓢亭」といわれる所以です。

三徳亭-三徳社

さらに階段を進むと右手に「三徳亭」、左手に「三徳社」が見えてきます。

三徳社は立派な社殿を構えており、稲荷神が持つ三徳(智・仁・勇)を授けると言われています。

四ツ辻手前の展望所

四ツ辻手前に京都市伏見エリアを展望できる踊場があります。少し見えずらいですが、伏見区の龍谷大学や高速道路の高架が見えます。

四ツ辻への階段

しばらく急な階段が続きます。

一気に登りたい所ですが、段数、勾配いずれもかなり厳しく、息も苦しくなってきます。あせらず一歩一歩登っていきましょう。

左手に折れ、鳥居をくぐると、見晴らしの良い休憩所兼展望所の四ツ辻に出ます。

第2弾はここまでです。第3弾に続きます。