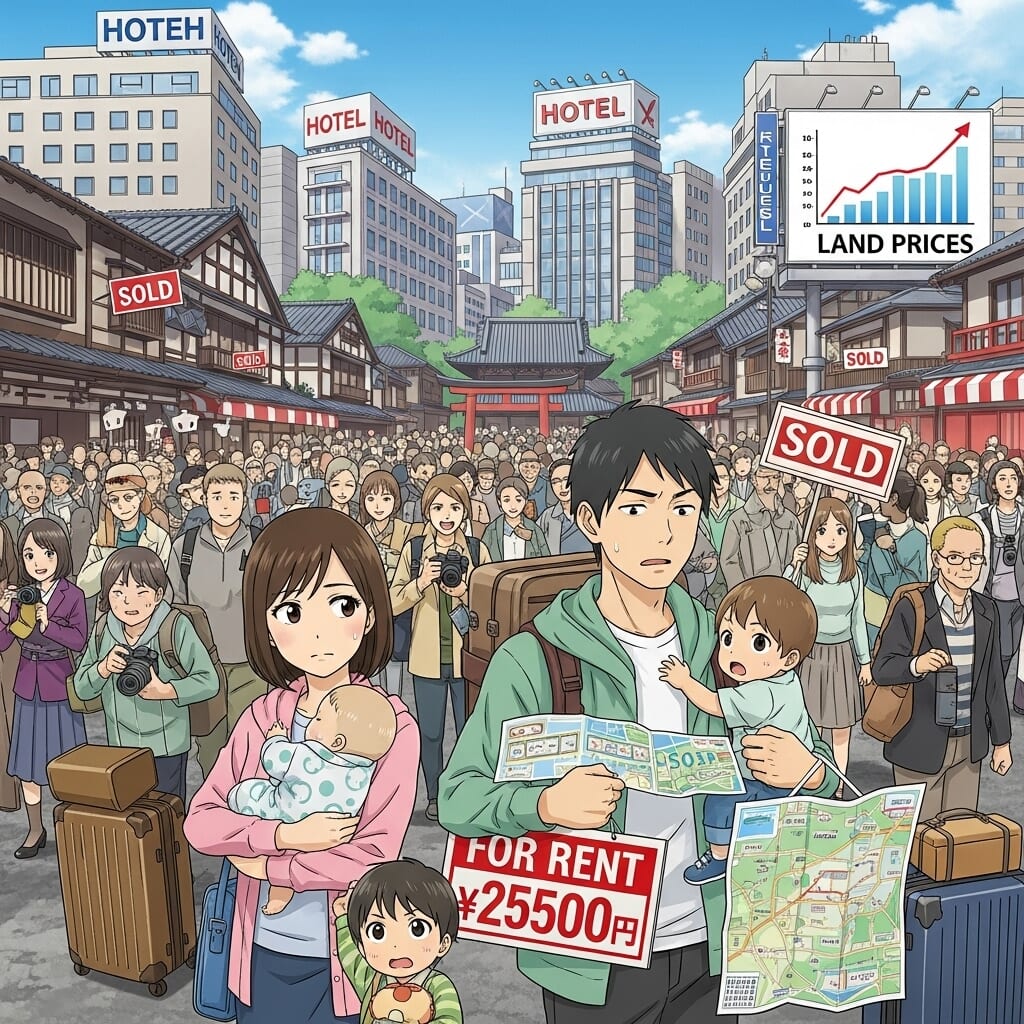

千年の都、京都。その名は、古き良き日本の風情、静謐な寺社仏閣、そして世界中から観光客を惹きつけてやまない魅力の代名詞です。しかし、その華やかなイメージの裏側で、今、深刻な「静かなる危機」が進行しています。「京都市は子育てがしにくい」「市民が住む場所ではない」——そんな厳しい声が、もはや無視できない大きさで響いています。

特に若者や子育て世代の間で、この声は切実です。市内中心部では、かつて住宅や地域の商店があった場所が次々と姿を変え、ホテルや観光客向けの施設が林立。それに伴う地価や家賃の高騰は、若い世代の手に届くものではなくなりました。

この記事では、そうした感覚的な言説を裏付けるべく、2014年度から2024年度までの10年間にわたる公的なデータ、特に市内の小学生の児童数に関する5つのグラフを分析します。数字は時に、雄弁に真実を語ります。データを通して、京都市の教育環境と子育て世代が直面する、見過ごされがちな現実を浮き彫りにしていきます。

出展:京都市学校基本調査

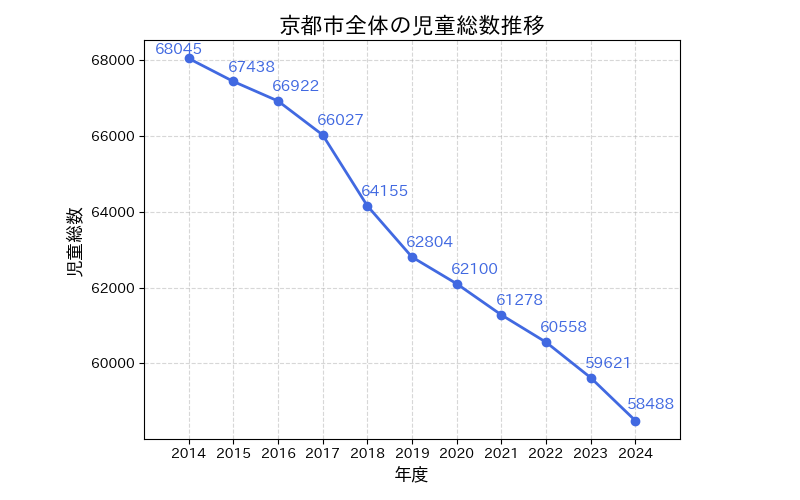

1. 衝撃の事実:毎年1つの小学校が消えるに等しい、10年で1万人の児童減

まず、議論の出発点として、京都市全体の小学生の総数がこの10年でどう変化したかを見てみましょう。この最初のグラフが示す現実は、予想以上に深刻なものです。

【グラフ1:京都市全体の児童総数推移】

2014年度に68,045人だった市内の児童数は、2024年度には58,488人へと激減しています。この10年間で失われた子どもの数は、実に9,557人。これは率にして約14%もの減少であり、単純計算で毎年平均950人以上、つまり毎年1つの中規模小学校がまるごと消えてしまうのに等しい規模の減少が続いていることを意味します。

| 年度 | 小学校児童数[人] |

| 2014 | 68,045 |

| 2015 | 67,438 |

| 2016 | 66,922 |

| 2017 | 66,027 |

| 2018 | 64,155 |

| 2019 | 62,804 |

| 2020 | 62,100 |

| 2021 | 61,278 |

| 2022 | 60,558 |

| 2023 | 59,621 |

| 2024 | 58,488 |

日本の全国的な少子化を考慮しても、この減少ペースは異常事態と言わざるを得ません。この背景にある最大の要因は、東洋経済オンラインの記事でも指摘されている通り、若者・子育て世代の市外への転出超過です。 地価や家賃の高騰が、彼らの居住選択に直接的な影響を与えています。子育てには一定の広さを持つ住居が必要ですが、京都市内、特に利便性の高いエリアでは、その経済的負担が極めて重い。結果として、より手頃な価格で良質な住環境を求め、隣接する滋賀県大津市や草津市、あるいは通勤可能な大阪府のベッドタウンへと移住する決断を迫られているのです。

京都市自身も公式にこの問題を認めており、「若者・子育て世代をはじめとする『選ばれる』まち」の実現を掲げていますが、このデータは、その目標とは裏腹に「選ばれていない」という厳しい現実を突きつけています。

2. 空洞化する中心部、消えゆく地域コミュニティ:区別データが示す格差

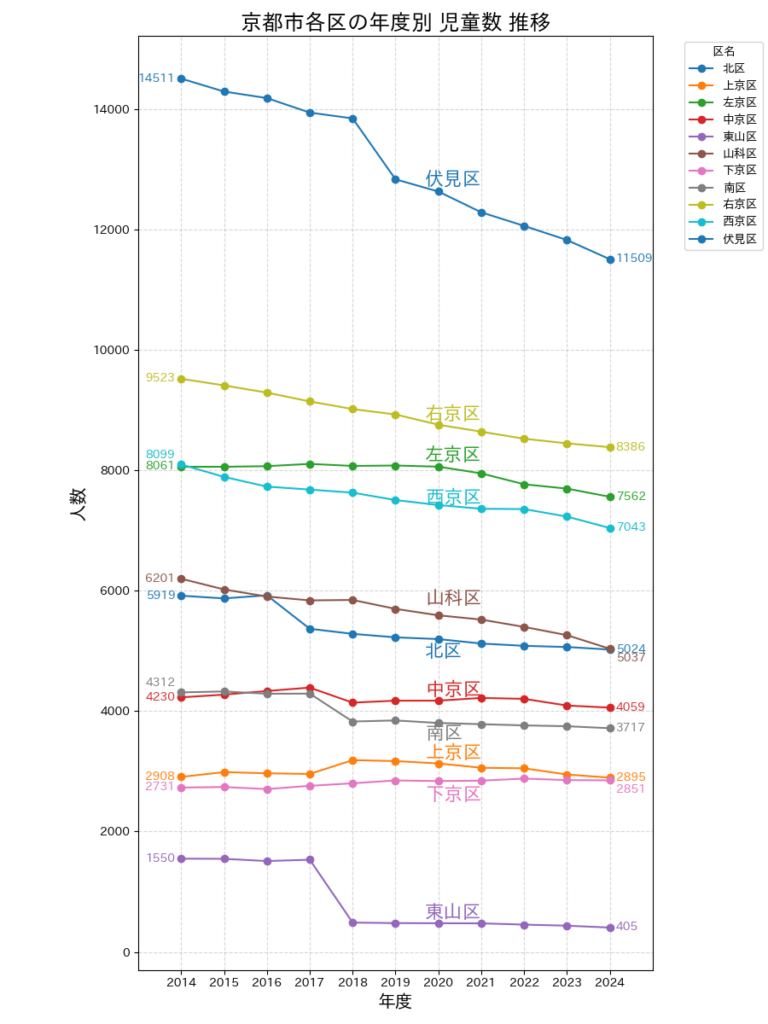

市全体の数字もさることながら、市内11区の内訳を見ると、問題の根深さがより一層鮮明になります。児童数の減少は、市内で均一に起きているわけではないのです。

【グラフ2:京都市各区の年度別児童数推移】

最も衝撃的なのは、観光地の中心でもある東山区のデータです。2014年度に1,550人いた児童数は、2024年度にはわずか405人。2017年に3校あった小学校は2018年に1校となってしまいました。そして10年間で74%減という、もはや地域コミュニティの存続自体が危ぶまれるレベルの減少率です。これは、インバウンド需要の爆発的な増加に伴い、古くからの住宅地が買収され、ホテルや高級旅館、商業施設へと姿を変えていった結果、住民が文字通り「追い出される」形となった「観光公害」の側面を色濃く反映しています。

同様の傾向は、中心市街地でも同様です。これらの地域では、かつては職住近接の暮らしがあり、地域の学校に通う子どもたちの声が日常の風景でした。しかし今、そこから地域社会の未来を担う子どもたちの姿が急速に失われ、「住む場所」から「訪れる場所」へと、街の機能そのものが変質してしまっているのです。一方で、伏見区や右京区といった周辺部の区も減少はしていますが、そのペースは中心部ほど急激ではありません。この地域差は、京都市が抱える問題が単なる人口減少ではなく、都市構造の歪みというべきものであることを示しています。

尚、下京区は小学校の統廃合がありましたが、利便性と土地開発による手頃な地価設定のおかげで全体としては増加に転じています。しかしながら京都駅周辺依然として地価高騰が激しく、住宅地としてどれくらいのエリアが確保されるかは不透明です。

3. 教育現場の光と影:少人数学級の恩恵と、学校存続の危機

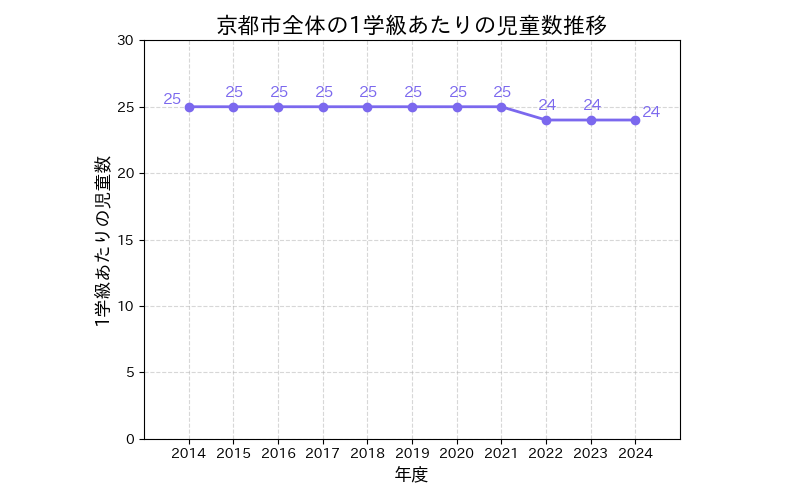

児童数の減少は、当然ながら日々の教育の現場である学校にも直接的な影響を及ぼしています。そこには、一見するとポジティブな側面と、深刻な課題が同居しています。

【グラフ2:1学級あたりの児童数推移】

まず「光」の側面として、1学級あたりの児童数の変化が挙げられます。長年25人で推移してきたこの数字は、2022年度から24人へと減少しましたがほとんど変わっていません。教員が一人ひとりの児童と向き合う時間を増やし、よりきめ細やかな指導を行うことを可能にする「少人数学級」の質は維持されていると言えます。

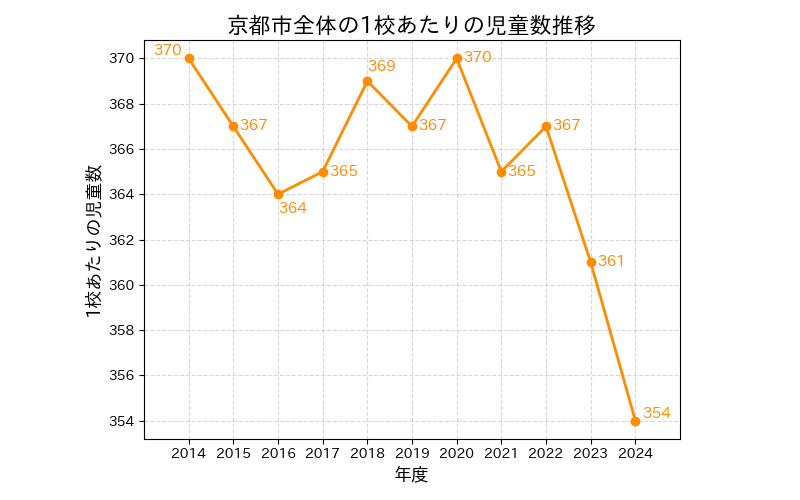

【グラフ3:1校あたりの児童数推移】

しかし、その裏側には深刻な「影」が潜んでいます。グラフ3が示す「1校あたりの児童数」は、2014年度の370人から2024年度には354人へと、一貫して減少を続けています。また、小学校の数は2014年に184校あったものが2024年には165校に減っています。

これは、学校そのものの小規模化が進行していることを示しており、多くの課題をはらんでいます。例えば、多様な友人関係を築く機会が減少し、社会性が育まれにくくなる可能性があります。また、一定の人数がいないと成り立たない部活動(特にチームスポーツ)の維持が困難になったり、学校行事の規模が縮小したりと、子どもたちが経験できる活動の幅が狭まることにも繋がります。

将来的には、小規模化がさらに進めば、学校の統廃合が避けられなくなります。統廃合は、子どもたちの通学負担を増大させるだけでなく、学校が長年果たしてきた地域コミュニティの核としての役割を失わせ、地域のさらなる衰退を招く引き金にもなりかねません。

4. 新たな潮流:国籍の多様化がもたらす希望と課題

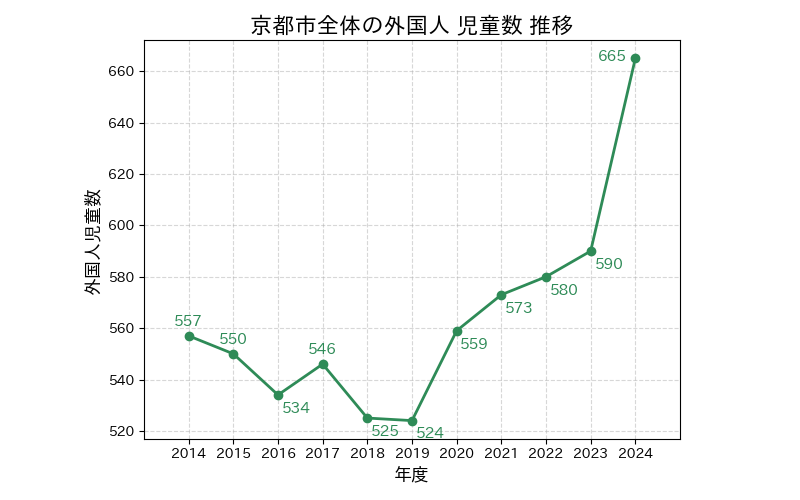

市全体の児童数が減少の一途をたどる中で、唯一、まったく異なる動きを見せている興味深いデータがあります。それが、外国人児童数の推移です。

【グラフ4:京都市全体の外国人児童数推移】

2018年度の524人を底に増加傾向に転じ、特に新型コロナウイルスの水際対策が緩和された2022年度以降、その増加ペースは顕著になっています。2024年度には665人に達し、この10年間で最多を記録しました。これは、京都が大学や研究機関の集積地であること、また、グローバルな観光都市として国際的な人材を惹きつけていることの表れでしょう。

日本人児童が減少する一方で外国人児童が増加するということは、市内の小学校における児童の構成が、より多様で国際色豊かなものになっていることを意味します。これは、子どもたちが幼い頃から異なる文化や価値観に触れ、グローバルな感覚を自然に身につけることができるという、計り知れない教育的価値を生み出す可能性を秘めています。

しかし、同時にこれは教育現場に対する新たな要請でもあります。日本語の指導が必要な子どもたちへのサポート体制(JSL教育)の充実、保護者との円滑なコミュニケーションを可能にする多言語対応、そして全ての児童が互いの文化的背景を尊重し合えるようなインクルーシブな教育環境の整備が、これまで以上に急務となります。この新しい変化の波を、京都の教育の強みに変えていけるかどうか、行政と教育現場の対応力が問われています。

結論:岐路に立つ京都、未来への選択

10年間のデータを多角的に分析して見えてきたのは、京都市が「文化観光都市」としての発展と、「市民が暮らし子どもを育てる生活都市」としての機能のバランスを大きく見失っているという厳しい現実です。観光産業の隆盛がもたらした地価高騰は、未来を担うはずの子育て世代を市外へと流出させ、その結果として地域コミュニティの活力の源泉である子どもの数を著しく減少させてしまいました。

もちろん、京都市も手をこまねいているわけではありません。「京都市基本計画」では、若者・子育て世代に選ばれるための住宅・雇用政策の強化を謳っています。 しかし、データが示す10年間の不可逆的な流れを転換させるには、より抜本的で、市民生活に寄り添った大胆な政策が必要です。

文化と観光は、そこに人々が暮らし、生活が営まれていてこそ、その魅力が深まるものです。住民が去り、子どもの声が聞こえなくなった街に、持続可能な未来はありません。データに表れた市民の静かな「京都からの脱出」という叫びに真摯に耳を傾け、住宅政策、都市計画、そして教育環境の再整備に本気で取り組むことができるか。今、京都はその未来を左右する重大な岐路に立たされています。

Sources