お盆も過ぎ、京都市内は少し涼しくなりました。この時期は各地で地蔵盆がおこなわれ、街のいたるところで赤い提灯や子供向けのイベント等が行われました。

年中、観光客が訪れている京都ですが、地蔵盆は地域の祭りであり、主役はそこに住んでいる住民です。このときばかりは観光客には目もくれず、地域住民が一丸となって地蔵盆を楽しみます(特に子供のいるご家庭)。

さて、今回は昨今のホテル建築ラッシュに関する話題です。

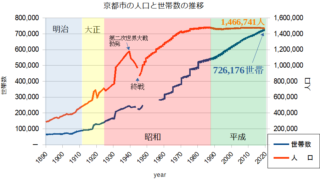

京都府の発表によると平成29年(2017年)の京都府内を訪れた観光客数は8,687万人、そのうち京都市の観光客数は5,362万人にのぼったということです。

また、外国人宿泊者数は京都府全体で 361万人、その98%となる353万人が京都市内の宿泊施設に宿泊しています。これは宿泊施設が京都市外には少なく、京都市内に集中しているためです。

このような観光客の増加に伴い、今、京都市内ではかつてないほどのホテルの建築ラッシュとなっています。街のいたるところでクレーンの稼働する建築現場を目撃しますが、そのほとんどがホテルの建設現場です。

報道によれば、 京都市内の宿泊施設数は2014年に1,002施設(29,189室)でしたが、訪日外国人の増加と共に増加し、2017年には2,866施設(38,419室)にまで急増しています。

このような背景から、今回このサイトでは国土交通省が毎年発表している建築着工統計をもとに京都の新築着工建築物の延床面積をグラフにしてみました。比較対象は近畿近隣の大阪府と兵庫県です。また、参考に東京都とも比較しています。

以下は対象としたデータの抽出条件です。

集計の対象期間:2004年から2018年までを集計しています。

ホテル等の宿泊施設がどれほど増加しているかを比較するために、「居住専用住宅」と宿泊施設の延床面積を比較しています。尚、元の統計では宿泊施設のみの着工件数では分類されていなかったため、「宿泊業,飲食サービス業用建築物」として比較をおこないました。 飲食サービス業用建築物にはレストラン等も含まれますが、観光客を意識して建築された飲食施設も多いことから、ホテル・レストラン等をまとめて「宿泊業,飲食サービス業用建築物」として居住専用住宅と比較しました。

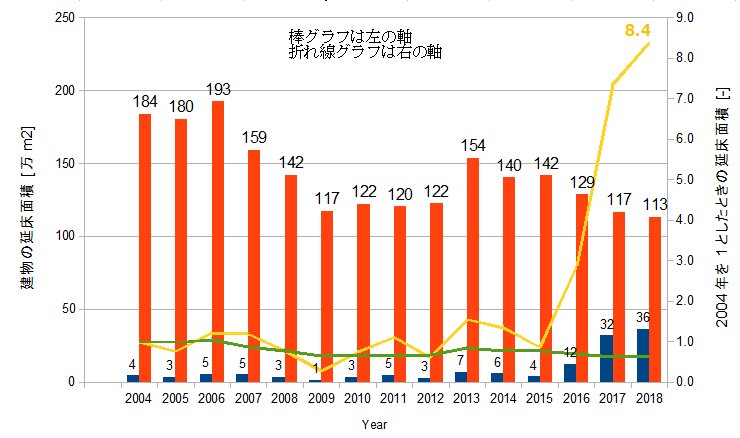

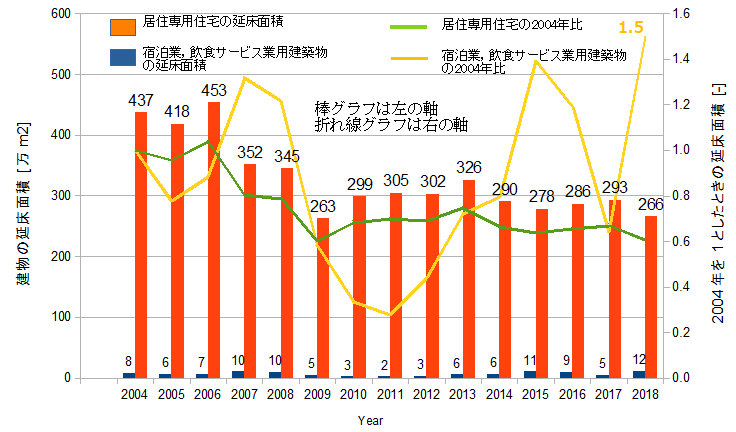

京都府

では、まず京都府から見ていきましょう。

棒グラフのオレンジ色は 「居住専用住宅」の延床面積、青色は 「宿泊業,飲食サービス業用建築物」 の延床面積であり、いずれも縦軸の左の軸になります。一方、折れ線グラフの緑色は 「居住専用住宅」 の 2004年の延床面積を1としたときの割合であり、黄色の折れ線は「宿泊業,飲食サービス業用建築物」の 2004年の延床面積を1としたときの割合を示しています。

2004年にわずか4万m2だった「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」の延床面積ですが、2016年頃から急激に増え始め、2018年では2004年の8.4倍となる36万m2と急拡大しました。

一方、「居住専用住宅」は2004年では184万m2の着工がありましたが、リーマンショックや東日本大震災での資材不足により120万m2まで落ち込み、2012年まで低迷します。その後景気回復とともに2013年一旦154万m2まで回復しますが、 「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」 の急拡大に伴い、用地を奪われた格好になったため、用地を確保できず再び減少傾向が続き、2018年は113万m2にまで減少しました。

供給戸数が減少しているため、一部の地域ではマンション等の単価も上昇しており、住民にとって住みにくい街となりつつあります。

また、見知らぬ外国人観光客が増えると 防犯・風紀・安全衛生の面でもこれまでの水準の維持が難しくなるという面もあります。若い子育て世代にとっては住宅コストに加えて、子供の安心安全を脅かす点もマイナス印象となり、このままでは次第に住みにくい街となっていく恐れがあります。

これらは、昨今言われている観光の負の側面である「観光公害」が顕在化した姿であり、観光立国を目指す日本政府、および京都府にとっては非常に悩ましい問題と言えます。

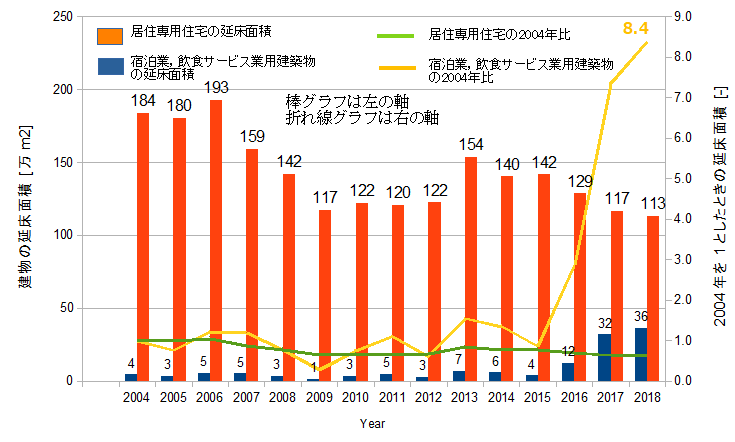

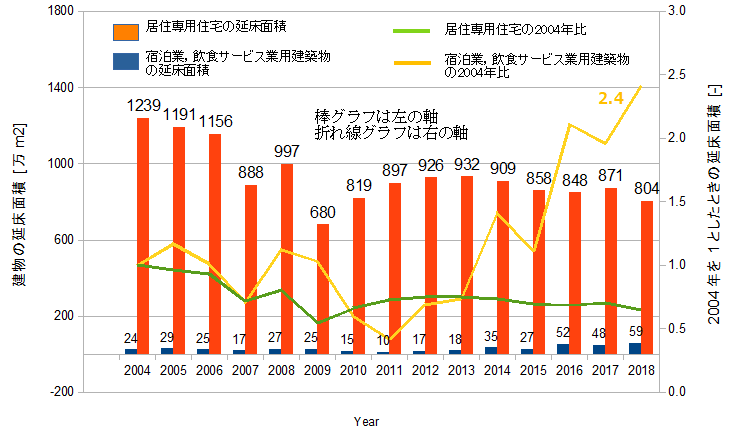

大阪府

続いて、お隣の大阪府のグラフです。京都府同様、諸外国からの観光客増加の影響を受け、2016年から 「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」の延床面積が増加しています。2004年を基準とした上昇率は高めですが、京都の8.4倍ほどは高くなく、4倍に留まっています。また、 「居住専用住宅」の着工延べ床面積は「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」の延床面積の上昇の影響をほとんど受けていません。建築着工のための有効面積が京都よりも広く、用地の取り合いが顕在化していないことが分かります。

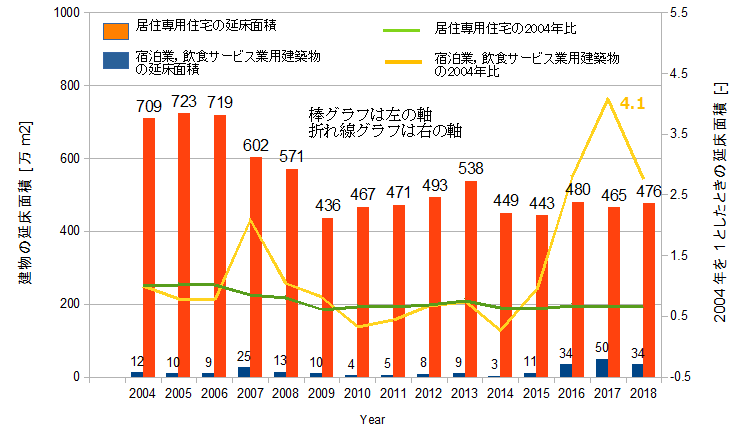

兵庫県

続いて兵庫県です。 「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」の延床面積の上昇に伴い、 「居住専用住宅」の着工延べ床面積は減少していますが、振れ幅は京都ほど大きくありません。近年の「居住専用住宅」 の減少傾向は兵庫県の人口減少伴う自然減とも見て取れます。

東京都

今も昔も観光客が集中するのは東京です。居住人口も多いですが、宿泊施設のキャパシティも大きく、多くの観光客を受け入れてきました。

2004年の段階では「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」の延床面積は24万m2と京都府の6倍もありました。これが2018年になると、東京59万m2に対して京都36万m2とその差1.6倍まで縮んでいます。これを見ても、京都府の宿泊施設の増加がいかに著しいかが分かります。

尚、2020年東京オリンピックの開催に伴い、2019年現在、首都圏エリアでも急ピッチで宿泊施設を増床が行われています。

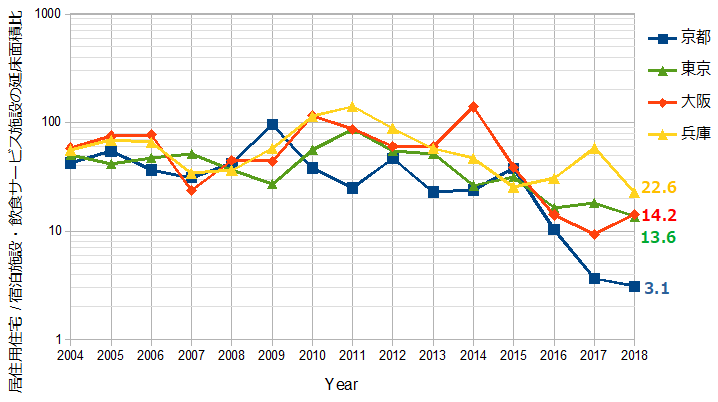

延床面積の比

さて、最後に 「居住専用住宅」 と「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」の延床面積の比をグラフにしてみました。縦軸は「居住専用住宅」の延床面積を 「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」の延床面積で割ったものです。

例えば、「兵庫県」の2018年の場合、「居住専用住宅」の延床面積が 266万m2、 「宿泊施設・飲食サービス業用建築物」 12万m2ですので、その比は22.6:1になります。

これに対して京都府は3.1:1です。約3:1ですので、乱暴な言い方をすると新築着工建築の4部屋のうち3部屋は住宅施設、1部屋が宿泊施設・レストランとなっていることになります。この比率は他の都市には見られない京都特有のものです。

土地を持っているオーナーからするとマンションよりも投資回転率の高い宿泊施設の方が高い利益を得られるため、それを狙って京都市のあちこちでがホテル建築のバブル状態です。

上記データは2018年までのデータであり、ホテルが完成する2020年あたりにはこの比率はもっと下がりと推測されます。

ホテル開業により観光業・サービス業の雇用は増えるかもしれんが、そもそも京都市民からすると住居を奪われている状態であり、将来的には市の発展どころか住宅地不足によって住民が減少による空洞化が起こる可能性があります。これでは誰のための観光推進か分かりません。本末転倒です。

オーバーツーリズム、観光公害の問題もありますし、これ以上観光客が増えると「利」よりも「害」の影響の大きくなるように思います。早いうちにどこかで観光客規制、ホテル規制をすべきではないでしょうか。